La política checa atraviesa una mutación silenciosa.

Laboratorio digital del extremismo checo

El auge de los votantes de extremistas en Chequia no se explica solo por el voto de protesta: detrás hay una maquinaria digital bien afinada —redes de cuentas falsas, granjas de interacción y plataformas que amplifican la rabia.…y lo más inquietante: muchas de esas cuentas no buscan convencer, sino saturar el espacio público hasta que la mentira parezca sentido común.

Según Europol, una de esas redes llegó a gestionar 49 millones de cuentas falsas usadas para manipular el debate público.

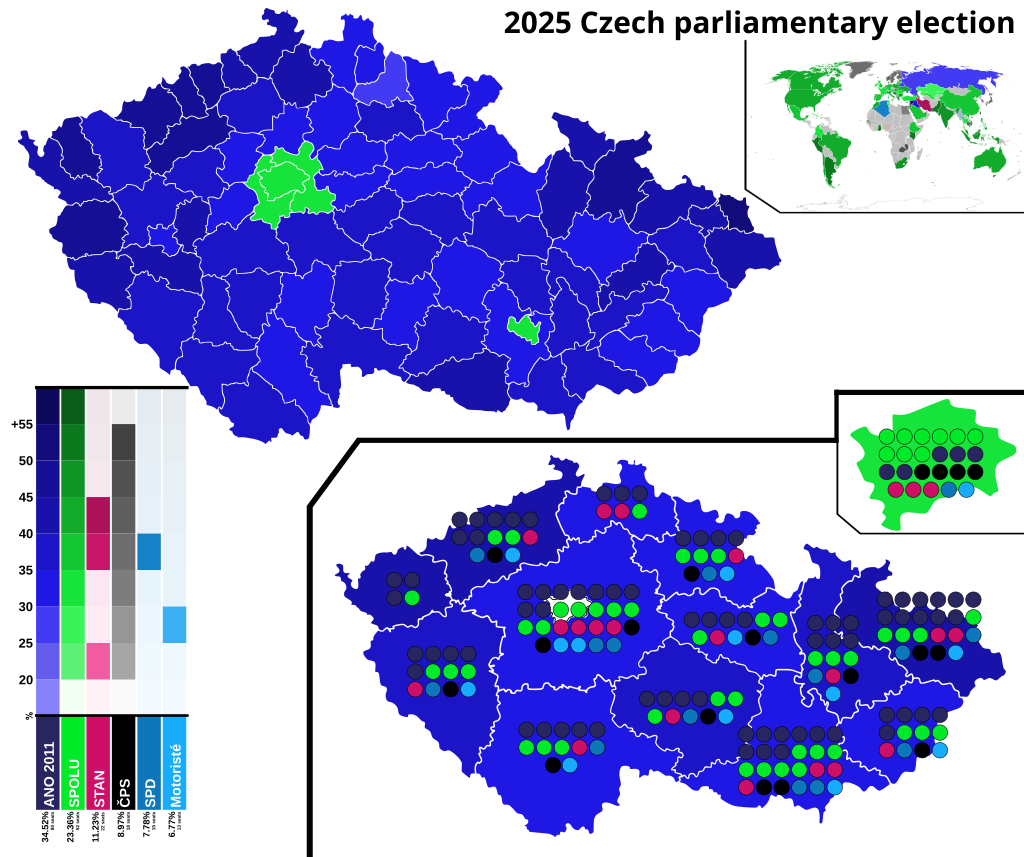

El efecto fue visible en las elecciones parlamentarias de 2025, cuando tres partidos populistas y de extrema derecha —ANO, SPD y Motoristé sobě— alcanzaron una representación inédita en la historia democrática checa.

No es un fenómeno espontáneo, sino un proyecto político enmascarado en forma de entretenimiento y desconfianza. Los llamados “nacionalistas” detenidos en la operación tenían conexiones con entornos prorrusos. La desinformación, en este contexto, actúa como un arma: no busca convencer, sino agotar. Cuanto más ruido, menos verdad; cuanto más odio, menos política real.

Los partidos tradicionales, mientras tanto, subestimaron el problema. Creyeron que el odio digital era marginal, hasta que se volvió mayoritario. Okamura o Motoristé sobě entendieron algo que los demás no: en las redes no gana quien tiene razón, sino quien grita más. El resultado es un ecosistema en el que el extremismo ya no necesita ideología: basta con el algoritmo.

No se trata solo de partidos o campañas, sino de una corriente social que crece bajo apariencia de normalidad. En un país sin migración masiva ni conflictos étnicos de gran escala, el discurso del odio ha encontrado terreno fértil. Lo preocupante no es la existencia de extremistas, sino la cantidad de ciudadanos dispuestos a votarlos.

Esta crónica de opinión examina quiénes son, cómo piensan y por qué, en una sociedad estable y próspera, tantos eligen abrazar ideas que remiten al pasado más oscuro de Europa.

Esa raíz ideológica, más que política, marca el punto de partida de este análisis.

La pureza imaginaria de los votantes de extremistas en Chequia

Estos votantes de extremistas no son víctimas del sistema, son sus creyentes más disciplinados. Confunden orden con virtud, blancura con mérito, obediencia con identidad nacional. Se sienten custodios de una pureza imaginaria y, en nombre de esa pureza, justifican la exclusión de los demás.

Su nacionalismo no busca defender al país: busca reconquistar un pasado idealizado, una Europa sin mezcla, sin memoria de culpa. Votan al extremista porque les promete eso: una continuidad simbólica con la grandeza alemana, una revancha moral sobre quienes sobrevivieron a ella.

No se esconden tras eufemismos; se regodean en el cinismo. Citan cifras, ironizan sobre los campos de concentración, convierten el Holocausto en chiste o en mito “exagerado”. Su antisemitismo es intelectualizado, su racismo sofisticado. No necesitan quemar libros: los reescriben.

En realidad, no votan por un político. Votan por una visión del mundo donde el poder, la sangre y el desprecio vuelven a tener sentido. Y lo más peligroso no es su número, sino su convicción: no dudan, no se disculpan, no sienten vergüenza.

Dentro de ese mismo mapa ideológico, surge otro perfil: el votante de Tomio Okamura, más institucional, pero no menos extremista.

Los votantes de Okamura: la revancha como identidad política

El votante de Tomio Okamura no es ingenuo. No ignora las denuncias de corrupción, ni los vínculos turbios entre su movimiento y empresas fantasma, ni las campañas de odio que rozan el delito penal. Lo sabe, y aun así vota. Porque su fidelidad no es política: es identitaria.

Para ellos, Okamura no es un político con cuentas que rendir; es el portavoz de una revancha cultural. El hombre que dice en voz alta lo que muchos piensan en silencio: que la democracia liberal es una farsa, que los extranjeros son amenaza, que el “orden nacional” debe restaurarse aunque cueste derechos.

Esa devoción sobrevive a los escándalos. Mientras la fiscalía investiga el lavado de dinero del SPD, sus votantes celebran que “por fin alguien planta cara al sistema”. Cuanto más acusado está, más auténtico les parece. En su lógica invertida, la ilegalidad no lo desacredita: lo purifica.

Okamura les ofrece un espejo donde pueden sentirse los “verdaderos checos”, herederos de una grandeza imaginaria. Su populismo no se basa en promesas sociales, sino en pureza moral y enemistad compartida. Cada migrante, cada minoría, cada disidente sirve como pegamento simbólico.

Por eso no importa que se hable de “tunelování” (malversación interna) o de contratos inflados: el mito nacionalista es más fuerte que la evidencia judicial. El votante de Okamura no busca transparencia, busca reafirmación. Y Okamura se la da, envuelta en discurso patriótico y victimismo calculado.

A cierta distancia, aunque con vasos comunicantes claros, se encuentra el votante de Andrej Babiš: menos ideológico, más pragmático, pero funcional al mismo clima político.

El votante de Babiš: pragmatismo, miedo y normalización del extremismo

El votante de Andrej Babiš no es el extremista que grita en las redes: es quien normaliza el extremismo desde la comodidad del pragmatismo. Cree que la política se volvió un mercado, y elige al gestor más hábil, no al más limpio. Su fidelidad no nace del amor, sino del cálculo: “al menos con él sé a qué atenerme”.

Sociológicamente, es el ciudadano de clase media baja o media envejecida, golpeado por la inflación y el miedo al cambio. Le teme a Bruselas, al caos, a los migrantes que nunca ha visto. Pero sobre todo teme perder su rutina. Prefiere un líder autoritario que prometa orden antes que un sistema incierto que hable de derechos.

Babiš capitaliza ese cansancio. Lo envuelve en lenguaje empresarial: “eficiencia”, “control”, “resultados”. Para su votante, eso suena más real que las palabras “democracia” o “solidaridad”. Y cuando el discurso de la extrema derecha (SPD o Motoristé) se cuela en el debate, este votante no lo rechaza: lo absorbe como ruido de fondo, lo percibe como “exageración necesaria” para que el sistema funcione.

En el fondo, su voto es un acto de resignación: un “mejor malo conocido”. Es la generación que vio promesas rotas en los noventa y ahora observa la política como un reality de poder y castigo. Por eso el populismo tecnocrático de Babiš conecta tan bien con el nacionalismo tosco de sus aliados: ambos venden seguridad emocional envuelta en desconfianza hacia el otro.

En otro frente, el discurso populista adopta un tono distinto: el de los Motoristé sobě, un movimiento nacido del hartazgo poscovid que convirtió la queja cotidiana en bandera política.

Los votantes de Motoristé sobě: del hartazgo cotidiano a la política del resentimiento

Los votantes de Motoristé sobě son un producto típico de la desconfianza checa poscovid: hombres de mediana edad, autónomos o trabajadores técnicos, con una fuerte percepción de haber sido ignorados por las élites urbanas y los partidos tradicionales. No se reconocen en los valores liberales modernos, pero tampoco en el viejo conservadurismo clásico. Buscan un nuevo tipo de autoridad: una que los legitime en su enfado.

Su relación con el Estado es de hostilidad funcional. Pagan impuestos, cumplen normas, pero sienten que el sistema se aprovecha de ellos. La retórica de Macinka y Rajchl —contra las restricciones, contra Bruselas, contra los “burócratas verdes”— canaliza esa rabia. Es un electorado que confunde control con libertad: quiere menos reglas, pero más castigo para los demás.

Socialmente, este público se compone de transportistas, empresarios pequeños endeudados, trabajadores del sector logístico, policías retirados o empleados sin movilidad social. No confían en los medios, y consumen información de redes cerradas o canales “alternativos” donde las teorías de la conspiración y el discurso patriótico se mezclan sin filtro.

Psicológicamente, se trata de personas con alto sentimiento de agravio y baja tolerancia a la ambigüedad. Les incomoda la diversidad, el lenguaje inclusivo o la complejidad política. Prefieren soluciones simples: “culpables claros, castigos rápidos”. Por eso su discurso se mueve entre la paranoia y la autoafirmación moral: “nosotros somos los únicos cuerdos”.

Macinka refuerza esa narrativa. Se presenta como defensor de los “trabajadores comunes” frente a los “idiotas progresistas”. Al hacerlo, da voz a una cultura del resentimiento que se disfraza de orgullo nacional. Los votantes no buscan gobernantes, sino vengadores: gente que grite lo que ellos no pueden decir en su trabajo o su casa.

El resultado es un electorado altamente emocional y volátil, que se siente permanentemente en guerra cultural, dispuesto a castigar con su voto más por impulso que por convicción. No buscan soluciones duraderas, sino el placer momentáneo de la revancha. Esa emoción —ira envuelta en patriotismo— es el verdadero motor de Motoristé sobě.

Al observar los tres fenómenos en conjunto, las fronteras entre ellos se difuminan. Lo que parece diversidad política se revela como un mismo impulso con distintos rostros.

Convergencia: cuando el autoritarismo cambia de rostro

A primera vista, Babiš, Okamura y Macinka parecen jugar en ligas distintas. Pero sus votantes respiran el mismo aire político: desconfianza hacia la democracia liberal, fascinación por la autoridad y rechazo a la diferencia.

No los une una doctrina, los une una emoción: el resentimiento.

El votante de Babiš busca control; el de Okamura, superioridad moral; el de Macinka, revancha. Y dentro de ese ecosistema aparece Filip Turek, nacido de Motoristé sobě pero transformado en fenómeno aparte: el rostro joven del autoritarismo que ya no se disculpa.

Okamura le dio estructura a lo que Turek encarna: la legitimación del odio como discurso político. Lo que en Turek es provocación, en Okamura se vuelve estrategia; lo que en Macinka es resentimiento, en Babiš se disfraza de gestión. Distintos estilos, mismo resultado: normalizar la intolerancia.

Ninguno de estos votantes de extremistas vive en el margen ni bajo amenaza real. Viven en un país estable, seguro y mayoritariamente blanco, pero necesitan un enemigo para reafirmarse. Por eso cada elección se convierte en un acto de exclusión más que de elección.

Y ahí radica el peligro: el odio como rutina social.

El panorama resultante es claro: la política checa se ha convertido en un laboratorio donde el autoritarismo ya no se esconde, solo cambia de forma.

El riesgo de una democracia sin vergüenza

Si esa convergencia se consolida, Chequia no se volverá fascista de la noche a la mañana. Simplemente se irá vaciando por dentro. Las instituciones seguirán funcionando, las elecciones se celebrarán con normalidad, pero el consenso democrático se irá erosionando paso a paso: se tolerará la mentira, se justificará la exclusión y se confundirá la firmeza con el odio.

Lo que antes era impensable se volverá cotidiano.

Y cuando eso ocurra, ya no hará falta un dictador: bastará con una mayoría que haya perdido la vergüenza.