Isabel Medina Peralta: la falangista española que convirtió el antisemitismo en bandera

Esta joven española alzó el brazo y gritó ante las cámaras:

“El enemigo es siempre el mismo, aunque con distintos nombres: el judío.”

El gesto no fue casual. Imágenes del acto del 13 de febrero de 2021, difundidas por varios medios españoles, muestran a Isabel Medina Peralta realizando el saludo fascista en el cementerio de La Almudena, en Madrid. Entre banderas falangistas, uniformes negros y cánticos de la División Azul, la joven —entonces de 19 años— se presentó como portavoz de un grupo ultranacionalista español.

La escena dio la vuelta al mundo. En el acto se mezclaban símbolos de la dictadura franquista con consignas nazis y se exaltaba a quienes combatieron junto a Hitler en el frente ruso. Pocos meses después, la Fiscalía española abrió una investigación por delito de odio. En 2025, la Audiencia Provincial de Madrid la condenó a un año de prisión y a una multa de 1.080 euros por incitar a la hostilidad y al menosprecio contra la comunidad judía y los migrantes marroquíes.

Medina Peralta nació en Madrid en 2002. Es hija de un exdirigente político vinculado en su juventud a partidos de extrema derecha y de una abadesa budista.Sus apellidos, Medina y Peralta, figuran entre los que históricamente se asocian en España a linajes de judíos conversos, lo que añade una paradoja a su discurso antisemita.

Desde la adolescencia se declaró abiertamente falangista y defensora del fascismo, militando en organizaciones como La Falange y el sindicato estudiantil SEU. A los 18 años participó en la fundación del grupo Bastión Frontal, de ideología neonazi. En 2021 viajó a Alemania para formarse en el partido Der Dritte Weg, lo que le valió una prohibición de entrada en ese país por promover símbolos y propaganda nacionalsocialista.

Más tarde creó su propio colectivo, Sección de Asalto, y hoy figura como dirigente de Núcleo Nacional, una red que agrupa a neofranquistas y neonazis en España.

¿Presa política?

Por esa trayectoria, un grupo nacionalista checo difundió su fotografía en redes con el mensaje:

“Presa política condenada por decir la verdad. Libertad inmediata para Isabel Peralta.”

Decenas de usuarios repitieron la consigna, convirtiéndola en heroína del nacionalismo europeo.

Pero el término “presa política” tiene un sentido jurídico claro: se aplica a quienes son encarcelados por sus ideas, no por promover la violencia ni vulnerar derechos fundamentales. En su caso, el fallo judicial se basó en hechos comprobados, no en su ideología. Llamarla “presa política” es una maniobra de propaganda: transformar el antisemitismo en patriotismo y el odio en libertad.

Pese a la admiración que recibe en ciertos círculos, Isabel Medina Peralta no encarna el ideal racial que ellos defienden. Su piel morena, sus rasgos mediterráneos y su ascendencia visible rompen con el molde del “modelo ario” que idolatra la ultraderecha europea. Si viviera en el centro de Europa, entre los mismos grupos que hoy la celebran como mártir, sería objeto del mismo desprecio que esos movimientos predican contra extranjeros y mestizos.

Coartada racial

Ahí está la paradoja: es la excepción que confirma la regla. Su rostro sirve como coartada para quienes necesitan demostrar que “no son racistas”, mientras sostienen una ideología que clasifica a las personas por color, origen o sangre. La exaltan no por lo que representa, sino porque les resulta útil: una voz joven, femenina y no completamente blanca que legitima un discurso pensado para excluir a quienes se le parecen.

El eco de ese discurso no se detiene en las fronteras europeas. Desde Medellín hasta Bratislava, los mismos lemas circulan por redes sociales, adaptados con acento local y estética moderna: tatuajes, camisetas negras, videos de gimnasio y música con letras sobre “honor” y “patria”.

Ese vínculo entre Europa y América Latina muestra cómo el nacionalismo extremo se ha convertido en un movimiento transnacional.

Para entender su expansión fuera y dentro del continente, conviene mirar cómo esas mismas ideas se proyectan en Europa Central y se transforman al otro lado del Atlántico.

En paralelo al crecimiento de esta red, surgen casos que revelan cómo se disputa el relato político y judicial en Europa Central.

Esa expansión ideológica tiene también un reverso: la criminalización del antifascismo.

El caso de Ilaria Salis: del calabozo húngaro al Parlamento Europeo

En 2023, la profesora italiana Ilaria Salis, activista antifascista, fue arrestada en Budapest tras una manifestación contra un evento de ultraderecha.

La policía húngara la acusó de participar en una agresión contra neonazis durante el llamado Día del Honor, una marcha anual en homenaje a combatientes de las Waffen-SS.

Según la acusación, los testimonios eran ambiguos y las pruebas inconsistentes, pero bastaron para mantenerla más de un año en prisión preventiva, en condiciones infrahumanas: encadenada de pies y manos, sometida a traslados diarios y sin atención médica adecuada.

Su caso provocó indignación internacional y fue denunciado por organismos de derechos humanos como ejemplo del uso político de la justicia en la Hungría de Orbán.

En 2024, el partido Europa Verde la incluyó en su lista para las elecciones europeas; al obtener escaño, ganó inmunidad parlamentaria y fue liberada.

Roles invertidos: cuando el antifascismo se convierte en crimen

Pero en Chequia y otros países de Europa Central, la reacción fue distinta.

En foros y páginas nacionalistas, Salis es presentada como “terrorista” y “enemiga de la civilización europea”.

Los mensajes la ridiculizan por su aspecto, inventan vínculos familiares con grandes empresas y la reducen al estereotipo de “okupa violenta”.

El objetivo no es solo desacreditarla, sino convertir su liberación en una prueba más del supuesto “poder del antifascismo global”.

La caricaturizan como símbolo de una Europa “corrupta y dominada por la izquierda”, mientras silencian los abusos que sufrió bajo custodia.

En esos mismos espacios digitales se consolida una narrativa cada vez más sofisticada: el antifascismo como crimen y el negacionismo como disidencia.

En un mismo hilo se glorifica a Ursula Haverbeck —condenada varias veces en Alemania por negar el Holocausto— y se insulta a Ilaria Salis llamándola “terrorista”.

El resultado es un relato invertido: el verdugo se viste de víctima y el racismo se disfraza de rebelión moral.

Los textos repiten un patrón:culpar al antifascismo de promover la violencia, mientras presentan a los grupos neonazis como defensores del orden.

La estrategia de manipular el pasado y tergiversar los hechos no se limita a estos casos individuales: se extiende más allá de Europa.

El contagio ideológico en América Latina

Ese mismo marco discursivo alimenta la exportación del mensaje a otras regiones, donde se adopta con símbolos propios.

El nacionalismo blanco ya no se mueve solo entre Praga, Varsovia o Berlín.

Parte de su propaganda circula también por América Latina, principalmente a través de conciertos, redes sociales y grupos musicales que combinan estética de rock con discurso político.

En enero de 2025, la página checa Nacionalisté publicó imágenes de un encuentro virtual con “nacionalistas de Colombia”.

Las fotos muestran guitarras, banderas y público que repite los mismos símbolos y consignas usadas en Europa. Bandas latinoamericanas adoptan iconografía nórdica, runas y lemas de pureza étnica, aunque sus letras estén en español.

Grupos similares han aparecido en Argentina, Chile y México.

Usan camisetas con símbolos europeos, eslóganes de “honor y sangre”, vídeos de entrenamiento físico y canciones que glorifican la guerra.

La red europea aporta visibilidad y material gráfico; los latinoamericanos, difusión y una narrativa local contra la globalización.

Red transnacional que se retroalimenta

Juntas, forman una cadena de propaganda que traspasa fronteras.

Desde Europa se exportan símbolos, narrativas y estéticas; en América se adaptan y amplifican con acento propio.

Lo que antes era una ideología local —defensa de la raza blanca, culto al militarismo, negacionismo histórico— hoy se presenta como un movimiento global.

Esta alianza informal, con conexiones de Madrid a Medellín y ramificaciones en Eslovaquia, Alemania y Polonia, utiliza la cultura, el deporte y la música para difundir una idea central: que la nación se define por la sangre, no por la ciudadanía.

América Latina: el eco mestizo del supremacismo

Dentro de ese escenario regional, un caso específico permite dimensionar la adopción local de ese discurso.

En América Latina, un grupo musical colombiano —Orgullo Nacional— se presenta como “defensores de la identidad blanca”, aunque la mayoría de sus integrantes no cumpliría los estándares raciales de quienes los inspiran. En una entrevista difundida por una página neonazi checa, los músicos se declararon admiradores de los movimientos europeos “de resistencia” y afirmaron que su objetivo era “despertar la sangre latina”.

La paradoja es evidente: jóvenes mestizos proclamando una pureza que los excluiría, repitiendo la retórica de sus verdugos históricos. Lo que antes fue doctrina de exterminio hoy se disfraza de “orgullo nacional” y se presenta como cultura alternativa. Europa exporta el molde; América Latina pone los rostros.

Este fenómeno no surge de forma aislada. Forma parte de una red más amplia donde el racismo se disfraza de comunidad, deporte o tradición.

Esa apropiación cultural tampoco es inocente: bajo la estética del orgullo y la resistencia, se esconde un reflejo deformado del poder europeo.

La contradicción del “orgullo racial” latinoamericano

Detrás del discurso de “pureza” que repiten estas bandas hay una contradicción evidente: la mayoría de sus integrantes no son blancos europeos.

Muchos tienen rasgos mestizos o ascendencia indígena, afrodescendiente o mixta. En América Latina, eso es lo común.

Los músicos que exaltan la “identidad aria” suelen ser descendientes de pueblos originarios o familias mezcladas, y aun así adoptan los símbolos y consignas del supremacismo europeo. Lo hacen en busca de pertenencia, estatus o rebeldía, sin advertir que defienden una ideología que los considera inferiores.

Las imágenes de Medellín y Bogotá lo muestran: jóvenes mestizos portando banderas con runas germánicas y camisetas de grupos neonazis europeos. La contradicción es visible.

La “pureza racial” que dicen defender no existe en ellos mismos.

Este fenómeno revela hasta qué punto el racismo se ha convertido en un producto cultural exportado, capaz de seducir incluso a quienes serían sus primeras víctimas.

Esta búsqueda de homogeneidad visual y simbólica también se refleja en su estrategia de anonimato.

Rostros borrados

En las pocas imágenes públicas de la banda colombiana Orgullo Nacional, los integrantes aparecen con el cabello rapado al cero, uniformados y sin rasgos fácilmente distinguibles.

El gesto es deliberado: la estética skinhead elimina diferencias visibles —color de piel, origen o mezcla— para proyectar una falsa uniformidad racial. Esa estrategia visual busca disimular la contradicción de fondo: la mayoría de estos músicos son mestizos, descendientes de pueblos indígenas o afrocolombianos, pero adoptan la imagen del nacionalismo blanco europeo que, en su lógica, no los aceptaría como iguales.

La ausencia casi total de fotografías actuales no es casual. En el circuito RAC (Rock Against Communism), la invisibilidad es una forma de protección.

Evitan mostrar rostros para esquivar denuncias, sanciones o vetos en plataformas digitales. Prefieren difundir portadas con runas, banderas y símbolos antes que retratos.

Esa anonimización cumple un doble propósito: impedir su identificación judicial y presentarse como un movimiento, no como individuos responsables.

En conjunto, la estética —ropa negra, letras góticas y cabezas rapadas— cumple una función política: borrar la diversidad y construir una apariencia homogénea.

La ideología del “orgullo” termina convertida en una máscara que oculta tanto su origen como su contradicción.

Esa máscara se refuerza también desde los símbolos que exaltan la violencia.

El uniforme del odio

La portada del álbum Al Combatiente de la banda colombiana Orgullo Nacional condensa todo el imaginario del nacionalismo armado.

Detrás del rostro rapado del vocalista se distinguen cascos con la forma del modelo alemán M35, emblema del ejército nazi. No son un guiño casual ni una cita histórica: son una referencia estética consciente, diseñada para asociar al “combatiente” con el soldado del Tercer Reich.

La escena transmite una idea de pureza, fuerza y disciplina militar.

El grupo se presenta como una tropa ideológica, no como músicos.

En lugar de notas o acordes, ofrecen consignas: patria, raza, enemigo.

La portada no celebra el arte, sino la obediencia. Es la estetización de la guerra convertida en mercancía cultural.

Esa cultura del odio se replica en espacios físicos que sirven como centros de adoctrinamiento y reclutamiento.

Espacios de adoctrinamiento: deporte, cultura y reclutamiento

Detrás de los micrófonos y los himnos hay algo más estructurado que la nostalgia: una red de espacios que normaliza el racismo bajo la apariencia de actividad deportiva, cultural o de salud.

Gimnasios, clubes de artes marciales, torneos “patrióticos” y festivales de música nacionalista son los nuevos puntos de encuentro del extremismo blanco. Allí se entrena, se socializa y se recluta.

En la República Checa —como en otros países de Europa Central— proliferan estos espacios de segregación cultural. Se promueven torneos “por la salud y la nación”, donde la participación extranjera está cuidadosamente filtrada, y se forman jóvenes con estética militar bajo el lema “Sport, zdraví, nacionalismus” (“Deporte, salud, nacionalismo”).

La consigna parece inofensiva, pero su propósito es político: asociar la fuerza física con la pureza étnica y excluir a quienes no encajan en ese molde.

Las piscinas municipales y los gimnasios privados reproducen la misma lógica: miradas que vigilan, silencios que pesan. Si eres extranjero o romaní, basta con entrenar para ser observado como intruso. Los insultos no siempre son explícitos; la exclusión se ejecuta con gestos, con la falta de bienvenida, con el rumor de que “no todos se comportan bien”.

El Estado mira hacia otro lado. Mientras exige permisos para casi todo, tolera los torneos donde se mezcla deporte con ideología extremista. Los recintos que deberían servir a jóvenes de cualquier origen se convierten en vitrinas del nacionalismo racial.

No es un fenómeno marginal: es una ocupación simbólica del espacio público sostenida por la indiferencia institucional.

Esa indiferencia también permite que el pasado fascista sea reinterpretado y glorificado sin consecuencias.

La glorificación del pasado fascista

El grupo checo Nacionalisté mantiene una presencia constante en redes sociales, combinando propaganda contemporánea con la glorificación del fascismo europeo.

Sus publicaciones siguen un patrón: homenajes, símbolos y reinterpretación histórica.

El 7 de enero publicaron un mensaje de duelo por la muerte de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional francés y figura clave de la ultraderecha europea. Lo calificaron de “líder” y “padre ideológico”, sin mencionar su historial antisemita ni las sanciones judiciales que acumuló durante décadas.

Semanas después, recordaron el bombardeo aliado de Dresde, el hundimiento del Wilhelm Gustloff y la batalla de Krasny Bor, donde combatieron los voluntarios españoles de la División Azul junto al ejército nazi. En cada caso, invirtieron los papeles: Alemania y sus aliados aparecen como víctimas de “crímenes contra la humanidad”, y el nazismo, como una causa heroica truncada.

También denunciaron la profanación de la tumba de Le Pen, atribuida a “extremistas de izquierda”, y llamaron a “seguir la lucha generación tras generación”. Los mensajes se acompañan de velas, coronas fúnebres y la frase Nikdy nezapomeneme (“Nunca olvidaremos”), típica de los movimientos revisionistas.

Publican además obituarios de militantes fallecidos en actos paramilitares, presentándolos como mártires. En enero de 2025 difundieron la muerte de dos hombres durante una recreación militar de la batalla de las Ardenas y organizaron colectas para sus familias.

Las imágenes más recientes incluyen referencias al Day of Honor en Budapest —una conmemoración neonazi prohibida en varios países— y contactos con “nacionalistas de Colombia”.

En conjunto, estas publicaciones muestran una red que blanquea el pasado nazi, convierte a criminales en héroes y conecta movimientos europeos con activistas latinoamericanos bajo un discurso común de victimización y orgullo étnico.

Esa red no se sostiene solo con ideas: también con dinero.

La economía del extremismo

Para comprender su continuidad y alcance, conviene seguir el rastro de los recursos que la mantienen activa.

El circuito neonacionalista europeo opera como una red económica descentralizada.

Cada grupo local —en Chequia, Eslovaquia, Alemania o España— obtiene recursos mediante torneos deportivos, conciertos, venta de ropa y colectas “solidarias”.

El discurso es siempre el mismo: defensa de la nación, rechazo a la inmigración y culto a los “caídos”.

En la República Checa, marcas de ropa con estética “vikinga” o “patriótica” patrocinan torneos de artes marciales bajo el lema “Deporte, salud, nacionalismo”. Los organizadores publican fotos de combates y ganadores con mensajes que glorifican el esfuerzo “por la nación”, borrando toda frontera entre actividad física y militancia ideológica.

Cuando el rock es secuestrado

Los conciertos nacionalistas se han convertido en puntos de encuentro transnacional para grupos de ultraderecha.

Bandas de Alemania, Polonia o Colombia se presentan como parte de una supuesta “comunidad cultural”, aunque sus letras invoquen la pureza racial, el revisionismo histórico o el odio al comunismo.

En enero de 2025, el grupo checo Nacionalisté celebró públicamente su “cooperación con nacionalistas de Colombia” y difundió fotografías de conciertos con público uniformado, banderas con símbolos arios y gestos de saludo prohibidos.

Lo que anuncian como música, en realidad, funciona como ritual ideológico: el ritmo es la excusa, el mensaje es la consigna.

El financiamiento se mantiene con donaciones y campañas de ayuda a “familias de camaradas caídos”, como la organizada tras el accidente mortal de dos miembros en una recreación militar.

Los ingresos provienen de cuentas locales o criptomonedas, lo que permite operar sin control fiscal.

En paralelo, se venden camisetas, parches y material gráfico a través de tiendas en línea vinculadas a organizaciones como Virtus et Honor o Nordic Resistance Movement.

La estrategia no es clandestina. Los torneos se celebran en gimnasios legales, las colectas se anuncian en redes y las marcas operan con registro comercial.

El truco está en la forma: se presentan como cultura, deporte o caridad, no como propaganda extremista.

Así logran mantener presencia pública sin violar la ley.

En conjunto, esta estructura económica —camisetas, boxeo, música y donaciones— sostiene el nacionalismo blanco europeo y latinoamericano, conectando grupos mediante un flujo constante de dinero y símbolos.

Ese flujo también ha permeado la política institucional.

De los márgenes al Parlamento

El ecosistema de grupos nacionalistas en Chequia no actúa en el vacío.

Su discurso y sus símbolos se filtran hacia partidos y figuras políticas que buscan capitalizar el descontento social. La frontera entre extremismo y política formal se vuelve cada vez más difusa.

Uno de los casos más visibles es el de Filip Turek, eurodiputado electo en 2024 y fundador del movimiento Motoristé sobě. Utiliza la retórica del orgullo nacional, la crítica a la inmigración y la apelación a la “libertad frente a Bruselas”, un lenguaje casi idéntico al de los grupos que usan simbología fascista.

Aunque no mantiene vínculos oficiales con ellos, su éxito electoral normalizó la estética y el vocabulario de la ultraderecha: banderas negras, iconografía guerrera y culto a la “fuerza masculina”.

Mientras los activistas de base organizan torneos, conciertos y campañas de propaganda, los políticos absorben su narrativa y la traducen en votos.

Los primeros construyen identidad emocional; los segundos, poder institucional.

Varios diputados checos han participado en actos junto a figuras abiertamente xenófobas.

El discurso “contra la corrección política” o “por la defensa de Europa” actúa como puente entre neonazis, nacionalistas y euroescépticos bajo el paraguas de la soberanía nacional.

Esa porosidad explica por qué símbolos como las runas germánicas o el saludo romano reaparecen en manifestaciones sin consecuencias legales.

El Estado checo aplica un umbral penal alto: solo interviene si hay incitación directa a la violencia, lo que permite que la apología del fascismo se disfraze de opinión patriótica o memoria histórica.

En ese cruce entre poder y fanatismo, la democracia se convierte en escenario, no en límite: el fascismo ya no se esconde en los márgenes, se maquilla de identidad nacional.

El fenómeno se repite en Europa.

Las redes extremistas que antes operaban en la clandestinidad ahora encuentran eco en el Parlamento Europeo, donde los partidos nacionalistas comparten asesores, discursos y propaganda.

Lo que empezó como subcultura de combate hoy influye abiertamente en la agenda política y mediática de Europa Central.

La abuela alemana del negacionismo

Mientras se criminaliza el antifascismo, los mismos circuitos legitiman y humanizan a los símbolos del negacionismo.

Ursula Haverbeck, de 95 años, es conocida en Alemania por haber sido condenada repetidas veces por negar el Holocausto, delito tipificado en el Código Penal alemán.

A pesar de las sentencias firmes, los grupos de extrema derecha la presentan como una “presa de conciencia” y “mártir del pensamiento libre”.

En redes checas, el relato se repite palabra por palabra: publicaciones con miles de reacciones la describen como una “abuela perseguida por sus opiniones”, mientras omiten que sus discursos justificaban abiertamente el exterminio nazi.

El patrón se repite: el revisionismo se disfraza de libertad de expresión. Los mismos espacios digitales que insultan a Ilaria Salis como “terrorista” son los que veneran a Haverbeck como “símbolo de resistencia europea”. Esa inversión moral —presentar al verdugo como víctima— funciona como eje de toda la propaganda neonazi contemporánea: una estrategia para humanizar el odio y convertir la negación del genocidio en causa política.

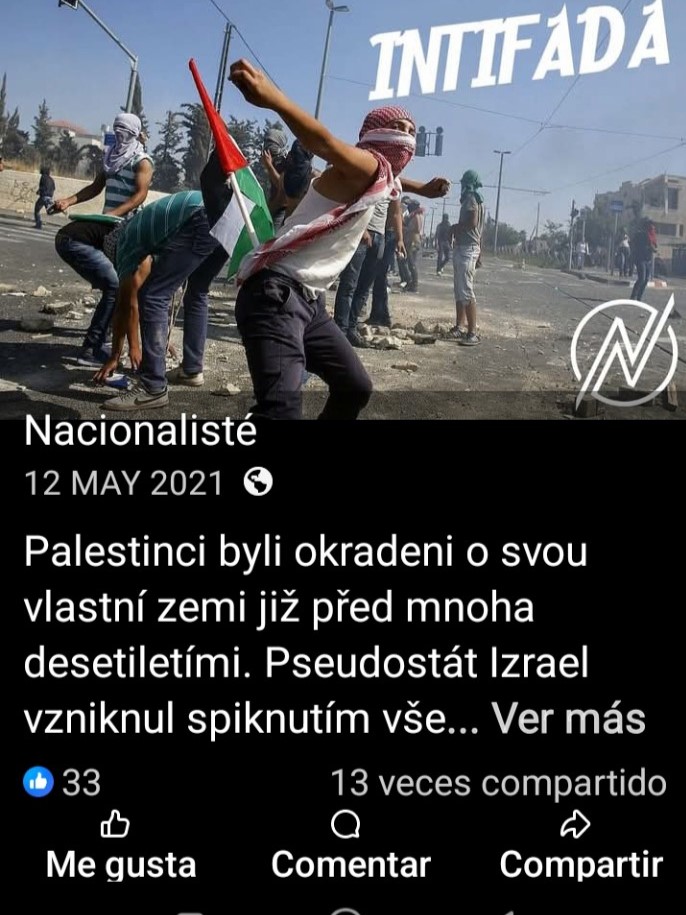

Antisemitismo nacionalista: la Intifada checa

Publicación del grupo checo Nacionalisté (mayo de 2021) en la que exaltan la “Intifada” palestina con un mensaje abiertamente antisemita que califica a Israel como un “seudoestado creado por conspiración”. La imagen, acompañada del logo del grupo, utiliza el conflicto de Medio Oriente como vehículo para difundir antisemitismo en clave política.

En Chequia, los grupos neonacionalistas han intentado apropiarse incluso de causas ajenas para legitimar su antisemitismo. En 2021, la página Nacionalisté publicó mensajes de apoyo a la Intifada palestina, presentándola como ejemplo de “resistencia heroica” frente al “poder sionista mundial”. Bajo esa retórica de solidaridad se esconde un revisionismo calculado: no defienden la justicia para Palestina, sino la vieja idea del enemigo judío como motor de todos los males. Es la negación del Holocausto por otros medios, disfrazada de geopolítica.

El reciclaje del odio

Desde la joven que gritó “muerte a los judíos” en Madrid hasta los músicos mestizos que sueñan con pureza en Medellín, pasando por los nacionalistas que entrenan en Praga o los eurodiputados que visten de “patriotismo” la vieja intolerancia, el hilo es el mismo: el fascismo reciclado como identidad.

No regresa con botas ni uniformes, sino con estética, marketing y discurso de víctima.

Ya no promete imperios, promete pertenencia; ya no quema libros, inunda redes.

La nueva ultraderecha no necesita ocultarse: usa la democracia para legitimarse y la cultura para reproducirse.

En esa simbiosis entre música, política y deporte, el odio viaja ligero, disfrazado de orgullo.

Y mientras Europa finge que se trata de una moda pasajera, el eco del Tercer Reich se multiplica con acento latino, mezclando idiomas, pieles y consignas que terminan repitiendo el mismo credo:

que la fuerza manda, que la diferencia estorba, y que aquel pasado que estremeció al mundo no terminó del todo —solo espera a que nadie lo enfrente.